Ich habe meinen 1. Roman zuende geschrieben! Ich muss zugeben, ich bin ziemlich stolz. Wie kann ich diese Schreibreise in Worte fasse? Vielleicht so:

Zunder imaginieren

Ideale emanzipieren

Einfälle lieben

Launen zuckern

Zensor akzeptieren

Angst überwinden

Unlust besiegen

Buchstaben einladen

Euphorie rühmen

Reise zelebrieren

In Zahlen:

Startschuss: 1. November 2017

Zieleinlauf: 3. März 2018

Wörter: 131.849 (im Umfang ähnlich wie mein großes Vorbild: „Die Unendliche Geschichte)

Kapitel: 59 + Prolog und Epilog 2018-03-03_Klangfarben_Inhaltsverzeichnis

Was dazwischen liegt, ist eine ganze Welt: Die Geschichte meines Romans „Klangfarben“ mit ihren Figuren, die ein Eigenleben entwickelt haben. Und meine eigene Geschichte als Schriftstellerin (darf ich mich jetzt so nennen?).

Was ich so schwungvoll und spielerisch im Rahmen des NaNoWriMo begonnen habe, habe ich in den folgenden 3 Monaten weiter geführt. Was für ein Wellenritt! Im Laufe des Dezembers hat sich erst die Schwere eingeschlichen, zum Jahreswechsel dann mächtige Angst.

Im Januar habe ich die Zügel locker gelassen. Was im Februar dazu geführt hat, dass mir das ganze Roman-Projekt irgendwie entglitten ist – ich habe nur 3 Tag in der Woche geschrieben und nach jeder Pause war der Wiedereinstieg ein Kaltstart (zusätzlich hat mich noch der Virus für 1 Woche lahm gelegt). Ich hatte das Gefühl, meine Schreibfähigkeit verloren zu haben und nur noch mühsam zu imitieren, wie ich zuvor geschrieben hatte. Meine Figuren sind mir fast gleichgültig geworden und meine Geschichte schien mir banal zu sein.

„Macht es einen Unterschied, ob ich das nun zuende schreibe, oder nicht?“, habe ich mich gefragt.

Andere Schreibprojekte, wie die spielerischen und kurzweiligen Texte für mein Studiums-Modul „Kreatives Schreiben in der Ästhetischen Bildung“ lockten mich viel mehr!

Ich habe die Musen um Hilfe angerufen. Diese eigenwilligen Wesen hören aber weder auf mich, noch auf ihren Göttervater Zeus. Höchste Zeit, das Zepter wieder selbst in die Hand zu nehmen.

Mein digitales Tagebuch (facebook) erzählt davon:

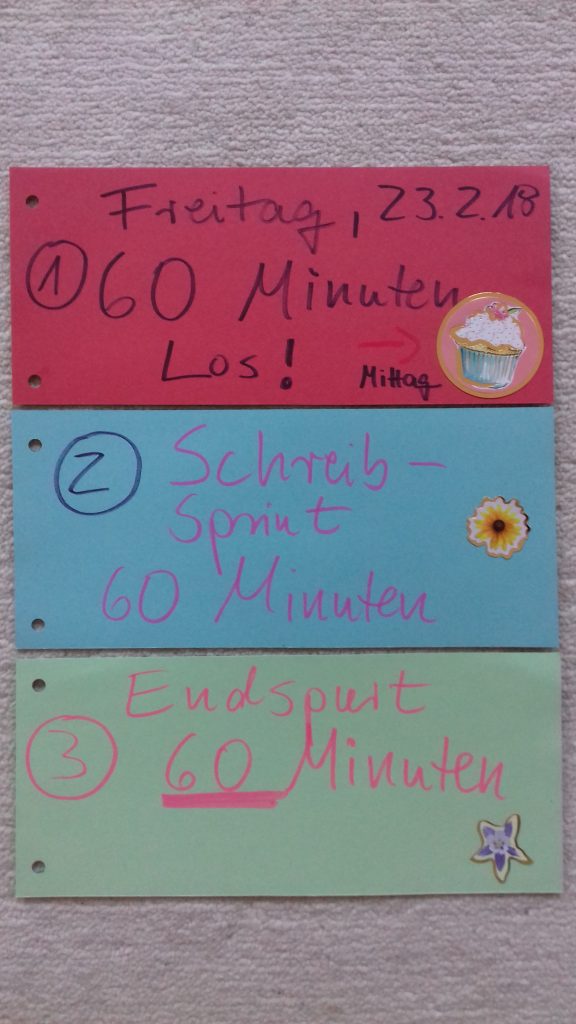

Fr, 23. Februar 2018

„Jetzt aber los: Heute will ich mich zu einem Schreib-Sprint in 3 Intervallen motivieren. Nachdem ich gestern kein Wort an meinem Roman geschrieben habe, stattdessen Essigreiniger und Putzschwamm eine unwiderstehliche Anziehungskraft entwickelt haben (das Bad bedankt sich), heißt es heute Strenge walten lassen.

Die angerufenen Musen sind sehr eigensinnig und beglücken mich zwar mit unzähligen Einfällen für mein Forschungsprojekt in der Ästhetischen Bildung – sie haben mich die halbe Nacht (bis 5 Uhr früh) wach gehalten mit ihrem Gesäusel. Aber meinem Roman zeigen sie die kalte Schulter.

Auf die Plätze, fertig, looooos mit der ersten Etappe. Um 14 Uhr belohne ich mich dann mit einem leckeren Mittagessen.“

Nicht nur mich selbst, sondern auch andere Hürden musste ich überwinden:

Mi, 28. Februar 2018

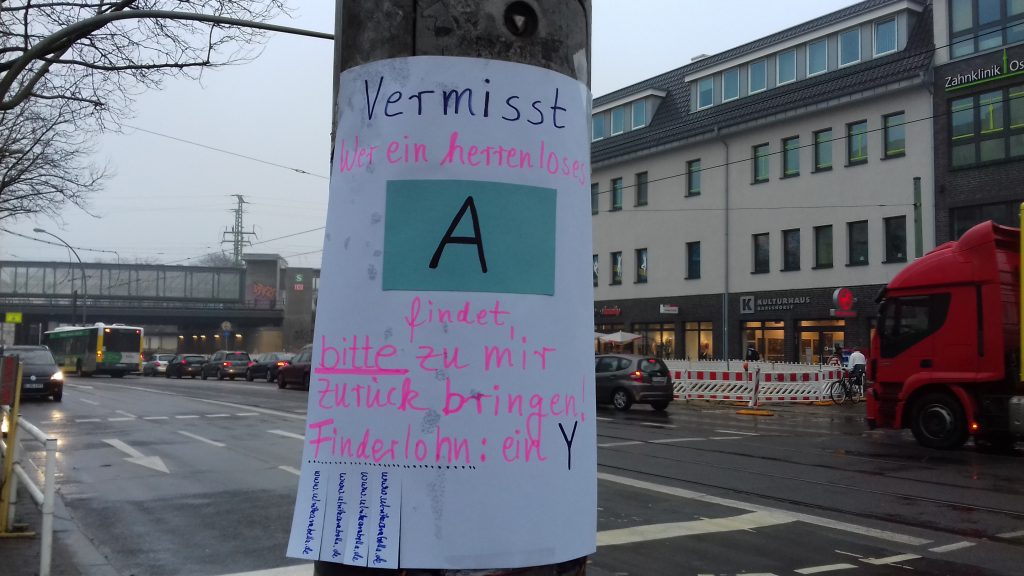

„Das wird heute nichts mehr mit meinem Roman-Finish! Das Universum hat sich gegen mich verschworen: Zum einen fehlen dem Februar eindeutig 3 Tage. Zum anderen ist heute die Computer-Technik zur Meuterei übergegangen. Das „“ hat sich endgültig verdrückt. Heute morgen habe ich 1 Stunde an einer Szene geschrieben und die Hälfte der Zeit damit vergeudet, die fehlenden „a“’ss nachzutragen – echte Handarbeit per Copy+Paste und mit Wortvervollständigung (warum kennt das Schreibprogramm weder „Krnkenhus“ noch „Strßenrnd“???).

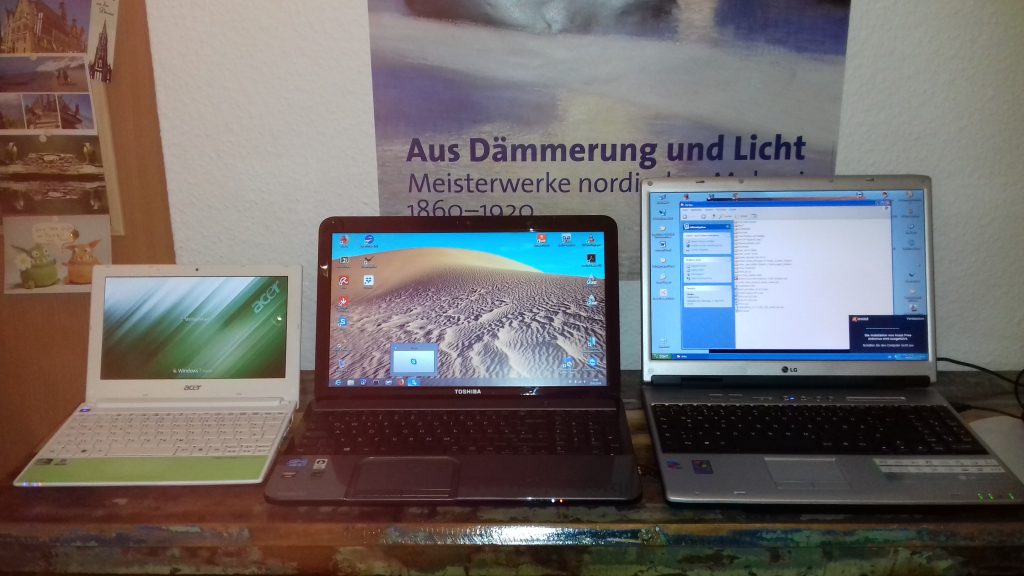

Zu High Noon habe ich mich dann entschlossen, meinen dicken Dinosaurier Laptop (Jahrgang 2007) aus dem hintersten Winkel meines Schrank zu holen und zu reaktivieren. Update von Windows XP, Installation von Antivirusprogramm und OpenOffice erforderlich – es gab heftige Gegenwehr vom Dino, der Kampf zog sich über 6 Stunden hin. Immerhin habe ich gewonnen.

Dabei habe ich von AAAAhhhh!!!! (Wutgeheul) bis OOOMMMM (Sitzmeditation) alles durchgemacht, was die Emotionspalette so bietet.

Jetzt bin ich bereit, auf dem Dinosaurier noch mein restliches heutiges Schreibpensum von 1 ½ Stunden zu erfüllen.

Ach ja, dem Februar erstatte ich seine verlorenen Tage zurück und werde nun als Schreib-Finish den 3. März anstreben (am Samstag hat der Copy-Shop für den Ausdruck noch offen).

Zwischendurch hat mich heute „Floyd“ sehr amüsant aufgemuntert – ich habe das Computerspiel von 1997 in meiner Recherche für meine Figur Philipp entdeckt: Der Anti-Held Floyd in einer Orwell’schen Überwachungs-Galaxie sagt so tolle Sachen wie: „Unwissenheit ist keine Entschuldigung für Verrat“ und „Das ist ein echtes Dilemma“. In diesem Sinne wünsche ich: „Gute Nacht, Bürger und schönen Orbit“!

PS: Little Slow Joe fährt immer noch hoch…“

Diese Motivationskarten haben mich die ganze letzte Woche begleitet – indem ich mir feste Zeitfenster zum Schreiben gesetzt habe, konnte ich den Fokus und die Last vom Inhalt weg nehmen (diesen Frustfaktor, wenn ich eine Szene inhaltlich nicht abschließen konnte). Ich bin durch das Vielschreiben in einen regelrechten Schreibrausch gekommen.

In 3 Schreibeinheiten (von jeweils 1 Stunde, manchmal länger) pro Tag habe ich an 8 Tagen 18.255 Wörter geschrieben (durchschnittlich 2.280 Wörter pro Tag). Aber vor allem inhaltlich hat mich meine Geschichte wieder gepackt und ich hatte Freude am Erzählen und an meinen Figuren.

Nebenwirkung dieser großen Euphorie war, dass ich zuletzt nachts kaum mehr als 3 Stunden schlafen konnte – die Rädchen in meinem Kopf haben sich im Hypermodus gedreht.

Am gestrigen Samstag habe ich meine letzten Kräfte für den Epilog mobilisiert und bin beim Schreiben richtig gefühlig geworden (Kitschalarm!). Um 18:43 Uhr habe ich das Wort „Ende“ geschrieben und mir ein Rührungstränchen aus dem Augenwinkel gewischt.

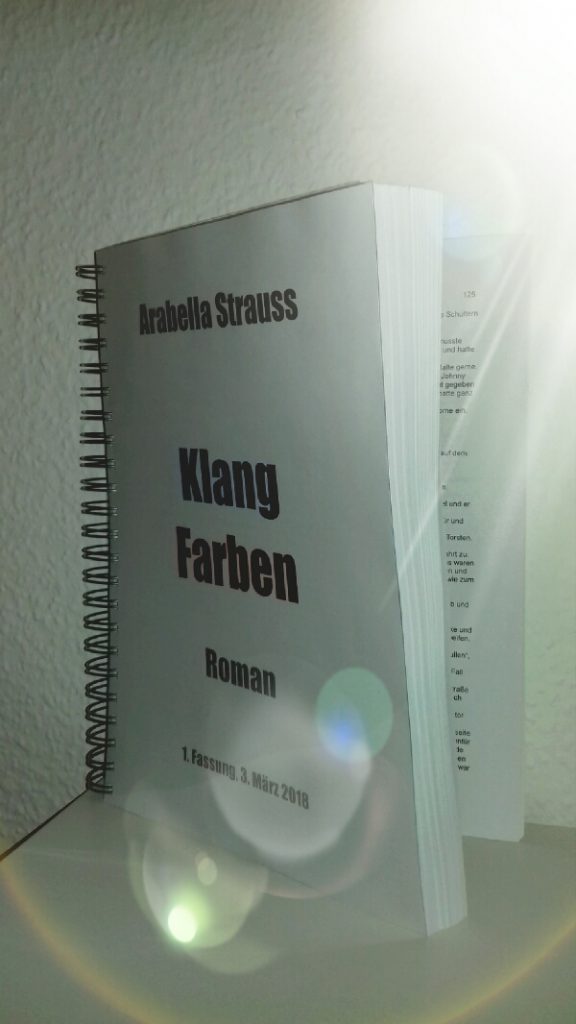

Hier also druckwarm (Sonntagsausflug zum Copyshop) mein Werk – mit allen Imperfektionen.

Ich sage: „Danke Dinosaur Dude, dass du auf deine alten Tage die letzten 4 Etappen so wacker mit mir gespurtete bist“. Er brummt dazu und richtet sich häuslich auf meinem Schreibtisch ein. Al A. Away jmmert schmllippig vom Schrnk, dss er doch viel schlnker und schneller sei.

Vielen Dank an euch, meine lieben treuen Blogleser*innen, dass ihr mich in den letzten 4 Monaten bei meinem Schreibabenteuer begleitet habt. Mit euren wertschätzenden Kommentaren und persönlichen Rückmeldungen habt ihr mich sehr motiviert und unterstützt!

Jetzt feiere ich ein paar Tage lang das süße Nichtstun – Jane Austen prostet mir über den Tassenrand zu – freue mich daran, dass ich meine Geschichte zum Finale geführt habe und schwebe mit meinen Figuren im 7. Happy-End-Himmel.

Hier nun eine Leseprobe:

Philipp hatte ich zu Beginn nur als Nebencharakter vorgesehen (Gegenspieler für meine Protagonistin Elise). Hierzu sagt Clemens J. Setz in „Bot. Gespräch ohne Autor“:

„…Nebenfiguren sind das Traurigste, was man sich vorstellen kann. … Sie kommen im Zustand der Entbehrlichkeit zur Welt…“

Dazu kann ich nur sagen: Philipp hat seinem Schicksal eine Schnippe geschlagen hat. Ganz heimlich hat er sich nämlich zur unentbehrlichen 3. Hauptfigur gemausert. Über Philipp zu schreiben, hat mir fast am meisten Spaß gemacht, weil er so voller liebenswerter Schwächen ist.

Jetzt aber zur Szene: Wir befinden uns in einer Shopping Mall im Jahr 1997, Philipp ist 18 Jahre alt und macht dort ein Praktikum (die Vorgängerszene findet ihr hier):

Kapitel 52: Philipp – Im Namen der Rose (ohne Rose)

Philipp drängte sich in der Drehtür zur Shopping Mall an zwei Frauen mit dicken Handtaschen vorbei. Scheiße, er war heute schon wieder zu spät. Schuld war immer noch sein Wecker. Beim Rasieren mit den Wegwerfklingen hatte er sich in den Hals geschnitten und jetzt klebte dort ein Pflaster mit Donald Duck und seinem Entengrinsen. Aber besser, als blutige Schlieren auf seinen weißen Hemdkragen zu bekommen. Er war immer noch der coolste Man in Black in seinem Revier. Sein schwarzer Schlips mit Klettverschluss baumelte im Takt hin und her, als er zwei Stufen gleichzeitig nehmend in den Keller runter rannte. An den Knien war seine Anzughose schon ein bisschen ausgebeult zum Bügeln war er am Wochenende nicht gekommen. Die Disco-Nacht vom Samstag gärte noch wie selbst gebrautes Bier in seinem Magen. Er hatte Ramona gesehen. Beim Tanzen eng umschlungen mit dem Sonnenbankschönling aus dem Decathlon auf Ebenen 2. Das kriegt auf der Abgefucktheits-Skala ’ne 9,0! Aus „Man in Black“ gab es wirklich für jede Lebenslage ein passendes Zitat. Aber für ein Lächeln reichte es heute nicht.

Philipp wurschtelte die Chipkarte aus seiner Hosentasche und hielt sie vor den Scanner an der Personaltür. Nichts passierte. Er presste die Plastikkarte mit Nachdruck gegen die Glasscheibe mit dem roten Blinklicht dahinter. Endlich piepte es und die Tür machte mechanisch Klick, sein rechten Fuß schnellte mit einem Tritt vor und stieß die Feuerschutztür auf. Autsch. Sein Fuß tat weh. Hinkend eilte er in die Umkleidekammer und holt seine Anzugjacke aus dem Spind. Er schwitzte schon wieder und das Hemd klebte auf seinem Rücken.

„Krieger“, hallte die krächzende Stimme vom Hai-Mann durch den Flur, gefolgt von einem apokalyptischen Niesen. Der Chef hatte seit einer Woche die Grippe und seine Laune neue Tiefpunkte erreicht.

Philipp ging mit quietschenden Lackschuhsohlen in die Kommandozentrale. In seinem Aquarium schwamm der Haifisch im Rollsessel und stierte durch die quadratischen Bullaugen der Monitore in die schwarz-weiße Einkaufswelt dort oben. Seine Glatze glänzte, seine riesige Nase war ganz rot vom vielen Schneuzen und in der Hand wedelte anstelle einer Flosse ein feucht-gelbes Taschentuch, das Philipp lieber nicht genauer betrachtete.

„Versager vortreten“, sagte Habermann, zeigte seine kleinen Spitzzähne und hielt ihm das Funkgerät hin. Philipp machte widerwillig einen Schritt auf den Chef zu und griff nach dem schwarzen Plastikteil, auf dem fettige Fingerabdrücke vom Hai-Mann schimmerten. Dieser hatte seine Ärmel hochgekrempelt und die üblichen zwei Nikotinpflaster klebten auf der Innenseite seiner haarlosen Fischarme. Auf dem Tisch reihten sich Fläschchen mit rosa Hustensaft, Nasenspray und Red Bull wie tapfere Soldaten für eine aussichtslose Schlacht auf.

„Acht Uhr Siebzehn – wenn das mal kein Rekord ist. Hattest heute wohl eine Rakete im Hintern, was?“. Die wässrigen Augen vom Chef liefen hämisch über. Philipp öffnete und schloss seinen Mund.

„Deine Bullshit-Ausreden will ich gar nicht hören. Raus ins Untergeschoss, aber ASAP“, kommandierte der Hai-Mann und nieste ihm eine feuchte Brise ins Gesicht. Philipp nickte knapp und marschierte los.

Er hatte sich mit dem Untergeschoss inzwischen angefreundet. Aus dem Pfennigland begrüßten 1001-Nacht-Gewürze scharf seine Nase und vor der Tür lagen in einem Metallgitterkasten haufenweise Sets von Plastiktennisschlägern inklusive zwei gelben Schaumstoffbällen. Ha, das könnte er dem Liebling von Ramona mal vorbeibringen – der Typ war Ex-Tennisspieler, aber riesigen Erfolg kann er nicht gehabt haben, sonst wäre er jetzt kein Sportartikelverkäufer. Was hatte der Kerl, was er nicht hatte? Aus den Flurboxen jammerten der blinde Italiener und die Musical-Tante „Time to say goodbye“. Er hätte nicht gedacht, dass Henry Maske mal in die Waschlappen-Fraktion wechseln würde. Will Smith und Tommy Lee Jones hatten zwar auch mit Schleim zu kämpfen, aber den pusteten sie einfach mit ihren Megaknarren weg.

Im Reisebüro winkte ein Kapitän von einem weißen Traumschiff und vor dem Kiosk verkündete das Lottoschild die Gewinnsumme für den kommenden Mittwoch: 1,3 Million DM. Ganz schön läppsch, würde sein Vater sagen. Gestern Abend hatte er einen seiner seltenen Anrufe bekommen. Sein Vater fand alles läppsch, was Philipp machte. Er bog nun in die Kurve am Ende der Mall ein und kam an den Stehtischen der Bäckerei vor dem Supermarkt vorbei. Der Duft von Kaffee stieg ihm in die Nase und die Krapfen im Zuckermantel hinter der Glastheke ließen seinen Magen laut rumoren. Schade, dass Franzen und Poloczek hier nicht standen, dann hätte er sich dazu gesellen können. Sein Blick wanderte zum Kameraauge in der Ecke unter der Decke. Der Hai wartete sicher nur darauf, ihn endlich für den tödlichen Biss zwischen seinen Sitzzähnchen zu bekommen. Seufzend schlurfte Philipp weiter.

Er warf im Vorübergehen einen Blick in das spiegelnde Schaufenster vom Reformhaus. Zwischen Hausschuhen aus grauer Schafwolle stach sein dunkler Anzug hervor, sein blasses rundes Gesicht schwebte konturlos darüber wie ein Luftballon. Heute war definitiv ein Tag für seine Sonnenbrille. Er zog die Wunderwaffe aus der Jacketttasche und setzte sie sich auf die Nase. Yes, Man in Black is back!

„Erscheinen Sie, sonst weinen Sie!“, knurrte er seinem Spiegelbild entgegen und lächelte zufrieden. Mit dem breiten Gang eines Siegertypen setzte er seinen Rundweg fort.

Endlich kam er auf Ebene 1. Die letzten Stufen auf der Rolltreppe stieg er kraftvoll nach oben. Der Duft vom Parfüm lag in der Luft. Hinter der Glasscheibe standen die gläsernen Flaschen auf kleinen Podesten unter Halogenstrahlern wie kleine Stars. Manche Flakons waren wie die Frauenkörper geformt, die mit ihrem Namen für das Parfüm warben. Jede Frau, die sich mit dem Duft besprühte, sollte sich genauso sexy fühlen, wie eine berühmte Schauspielerin oder ein Supermodel. „Selbstwertgefühl auf Spraystoß“, sagte die weise Oma von Torsten.

Philipp spürte, wie sein Hals warm wurde. Davon juckte der Rasierschnitt in seiner Haut. Er riss sich das Donald-Duck-Plaster ab und knüllte es in seine Hosentasche. Er hatte bestimmt wieder rote Apfelwangen (O-Ton Mama). Gut, dass er seine Sonnenbrille auf hatte, das war männlich. Als er durch die Metallschranken des Eingangs ging, piepte es laut drei Mal und Philipp zuckte zusammen. Scheiß Auftritt. Alle Köpfe im Laden drehten sich nach ihm um. Auch Ramona guckte zu ihm und ihre langen schwarzen Haare schlugen Wellen, dass er fast seekrank wurde. Ihre roten Lippen zogen sich in ein breites Lächeln und die Zähne blitzten wie Perlen. Sie kam hinter der Glastheke hervor und ging mit ihren runden Hüften auf ihn zu. Philipp schob seine Sonnenbrille hoch in die Haare, damit er sie in voller Farbe sehen konnte. Durch das enge blass-lila Top sah er ihre Möpse hüpfen. Philipp grinste entschuldigend und breitete seine Hände aus.

„Du kannst mich durchsuchen, ich habe nichts geklaut“, sagte er.

Na, wenn das mal kein guter Spruch war. Und der stammte noch nicht mal aus „MIB“. Ramona flatterte mit ihren langen schwarzen Wimpern (angeklebt, wie Silva behauptete) und legte ihre Hände auf die Hüften wie eine strenge, aber total heiße Lehrerin.

„Ist das da ein Parfümflakon in deiner Tasche, oder bist du nur froh mich zu sehen“, fragte Ramona mit Schokoladenstimme.

Philipp dachte an das zusammen geklebte Pflaster in seiner Hosentasche und wurde noch röter. Aber sie meinte sowieso was anderes. Jetzt brach ihm Schweiß auf der Stirn aus.

„Fräulein, ich suche ein Parfüm mit Rosenduft. Wenn Sie Ihr Privatgespräch kurz unterbrechen könnten, um mich zu bedienen“, sagte eine Frau mit brüchiger Stimme dazwischen. Da hatte er endlich eine geile Connection mit Ramona am laufen und dann kam so eine blöde Tante dazwischen.

Ramona wendete sich der Kundin zu. Die Frau hatte ein schmales Gesicht wie eine Ziege mit einer sitzen Nase, einigen Falten um den Mund mit rosa Lippenstift, der in den Mundwinkeln bröckelte. Ihre Haare waren blond gefärbt und wie ein Turban nach oben gewunden, wobei die fasrigen Haarsträhnen mit tonnenweise Haarspray zusammen geklebt waren. Da könnten Vögeln drinnen nisten. Die Rosen-Oma trug ein beiges Kostüm mit Rock bis zu den Knien (ihre Beine sahen noch nicht so alt aus) und einem Jäckchen mit flachen Trachtenknöpfen so groß wie Fünf-Mark-Münzen. Über ihrem linken Arm hing eine eckige braune Lederhandtasche mit goldenem Schnappverschluss, der von zwei dicken goldenen Knubbeln, die sich umarmten, zusammen gehalten wurde. Die Handtasche sah wie ein überdimensionales Portemonnaie aus. Ihre kleinen blauen Äuglein blinkten unter blauer Wimperntusche hervor. Sie musterte Philipp von Kopf bis Fuß und zog ihre Mundwinkel nach unten. Ramona lächelte die Meckerziege profimäßig an.

„Selbstverständlich. Wir haben da eine ganz liebliche Duftnote von Schanell“, sagte Ramona und führte die Frau zum Regal gegenüber.

Philipp rückte seine Sonnenbrille zurecht und patrouillierte langsam zwischen den Regalen im Mittelgang der Parfümerie entlang. Er war schließlich für die Sicherheit verantwortlich und kraft seiner Aufgabe hier. Er streckte sein Kinn vor und seine Schritte wurden breiter.

Die Meckerziege ließ sich von Ramona verschiedene Parfüms auf ihre dürren Handgelenke sprühen. Dann hielt sie ihre spitze Nase daran und schüttelte jedes Mal ihren Kopf.

„Wie Lady Di, die Rose von England“, schnappte er von der Frau auf. Immer noch Lady Di dies, Lady Di das. Frauen waren komisch. Seine Mutter seufzte immer noch schwer, wenn im Fernsehn irgendwas über die Prinzessin der Herzen gelabert wurde.

Er senkte die Sonnenbrille wie ein Visier über seine Augen, die Ramona aus dem Schatten heraus unsichtbar verfolgten. Sie bewegte ihren Mund in freundlichen Erklärungen, fuhr mit ihrer kleinen rosa Zungenspitze über ihre roten Lippen und ihm sogar einen heimlichen Blick zu. Wie Verschwörer mit einem Geheimnis.

Gerade machte Philipp in seiner fünften Streife im Mittelgang zackig kehrt, als er den Tennis-Champ von Hinter-Unter-Wiesendorf zur Tür herein marschieren sah. Der Typ tat gerade so, als würde ihm der Laden gehören. Verpiss dich zurück in dein Decathlon! Der Sonnenbankschönling mit den braunen Locken trug ein weißes Tennisshirt mit kurzen Ärmeln (wir haben Oktober, ey!), damit man seine Angeber-Muskelarme bestaunen konnte. Um seine Handgelenke trug er weiße Schweißbänder wie andere Leute Goldkettchen. Im Schaufenster vom Sportladen auf Ebene 2 hatte Philipp die Tennisoutfits an den Männerpuppen im Vorbeigehen oft angeguckt – alles aus der Pete Sampras-Kollektion. Laut Werbeschild der aktuelle Wimbledon-Sieger. Sein Vater hatte früher immer zu Boris Becker gehalten. Tennis ging Philipp echt am Arsch vorbei.

Ramona schüttelte ihre Haare und zwinkerte Schweißbandtypen aufreizend zu. Der schlenderte zum Regal mit den Herrendüften und tat so, als würde er sich für das Zeug interessieren. Er griff nach der Adidas-Flasche im herben Dunkelbau mit schwarzem Deckel. Als ob das männlich wäre. Ramona ließ ihre Kundin stehen und stöckelte zum Tennis-Löckchen.

Philipp straffte seine Schultern und dachte an Tommy Lee Jones. Er hoffte, seine Miene war jetzt genau so grimmig. No bullshit. Er war Profi. Er rückte sein Funkgerät zurecht, das wie ein Colt an seinem Gürtel baumelte. Er legte seine rechte Hand darauf, bereit, jederzeit zu ziehen.

Jetzt fiel sein Blick auf die Lady Di-Verehrerin, die in einer Parfüm-Wolke stand – jedenfalls sah er sie leicht verschwommen – und abwechselnd an ihren beiden Handgelenken und an einigen besprühten Papierstreifen schnüffelte. Das goldene Maul ihrer braunen Handtasche stand offen. Einige helle Papiertücher ragten heraus und verdeckten den Blick ins Innere. Nun drehte sie ihm den Rücken zu. Er konnte die Handtasche nicht mehr sehen. In schneller Folge nahm sie mit ihren knochigen Fingern Parfüm-Flakons aus dem Glasregal, führte sie an ihre Nase und stellte sie wieder zurück, ohne gesprüht zu haben. So bewegte sie sich zügig am Regal entlang, weg von Ramona. Die achtete gar nicht darauf und flirtete schamlos mit dem Tennis-Typen.

Jetzt hatte die Stunde geschlagen, in der Philipp beweisen konnte, aus welchem Holz er geschnitzt war. Ein richtiger Detektiv brauchte nicht die Tat zu sehen, sondern alleine die Spuren und seine Fähigkeit, daraus die richtigen Schlüsse zu ziehen, führten ihn zum Täter. Das hatte er oft genug in Filmen gesehen. Er hielt die Luft an und pirschte sich von hinten an die Verdächtige heran. Dann sprang er mit zwei Panther-Schritten hinter sie, packte sie an ihren dürren Schultern und drehte sie zackig zu sich herum. Die eckige Handtasche, die am kurzen Trageriemen über ihrem linken Unterarm hing, stieß scharf in seinen weichen Bauch. Philipp riss der Frau die Handtasche vom Arm, zog die Taschentücher heraus, die wie Minifallschirme zu Boden segelten und durchwühlte die Tasche. Ein Reclam-Büchlein kam ihm zwischen die Finger, Deutschunterricht-Flashback. Er ließ das Buch fallen, als hätte es seine Hände verbrannt. Ha, da hatte er es! Triumphierend zog Philipp ein braunes Parfümfläschchen mit lila Blumenaufkleber heraus.

„Was erlauben Sie sich?“, rief die Diebin schrill.

Ramona kam angerannt.

„Was machst du denn da?“, fragte Ramona fast genauso schrill. Sie hatte ihre schmal gezupften Augenbrauen zusammen gezogen und ihr rosiger Mund stand empört offen. Sie entwand ihm die Handtasche und gab sie der Frau zurück.

„Entschuldigen Sie bitte“, nuschelte Ramona unterwürfig.

„Sie hat gestohlen“, sagte Philipp laut und plötzlich hallte seine Stimme unangenehm in seinem Kopf wieder und er hatte das Gefühl, die restliche Welt wäre auf „Stumm“ geschaltet. Aus dem Augenwinkel sah er zwei dicke Damen beim Sonderpostenkorb stehen und miteinander tuscheln, dabei fixierten sie ihn mit missbilligend kniependen Augen.

„Hier, das Parfüm hat die Frau in ihre Handtasche gesteckt. Ich habe es genau gesehen“, fügte Philipp atemlos hinzu und schob die Sonnenbrille mit wackligen Fingern wieder hoch in seine Haare, weil ihn ihr dunkler Schleier plötzlich unsicher machte. Okay, gesehen hatte er es nicht. Aber der Beweis war da. Er streckte das braune Glasfläschchen mit dem runden Plastikschraubdeckel wie einen Pokal unter Ramonas Nase.

„Das ist mein Brunellus Lavendelöl“, keifte die alte Ziege.

„So eine Unverschämtheit! Das ist mir ja noch nie passiert!“, meckerte die Frau weiter und jetzt tastete sie ihre Schultern ab.

„Ich habe Schmerzen. Ich verklage Sie!“, dabei blickte die Rosenrächerin in die Runde und schloss alle Schuldigen im Parfümladen in ihre Drohung mit ein.

Philipps Blick kreuzte sich mit dem vom Tennis-Angeber, der wie ein Beschützer neben Ramona stand und den Kopf milde schüttelte, so als würde ihm Philipps Dummheit leid tun. Ramona schaute mit ihren falschen Wimpern stur an ihm vorbei.

Der Tumult ging noch weiter. Die Rosenduft-Ziege tat so, als würde sie ohnmächtig werden, ein Stuhl wurde herbei geholt, ihr wurde ein Wasserglas gebracht – Ramona und ihre Kollegin benahmen sich wie eifrige Stewardessen – sie betupften ihre Schläfen mit dem Lavendelöl aus der braunen Unglücksflasche. Das stank wie im alten Bauernschrank seiner Mutter, wo ihr Hochzeitskleid in einem Mantel mit Mottenkugeln hing und gelb wurde.

Sein Funkgerät knisterte und rauschte, aber Philipp ging nicht dran. Plötzlich stieß die Hai-Visage vom Chef neben ihm durch den Dunst. Mit seiner glänzenden Glatze und triefenden Nase sah er echt so aus, als wäre er hierher geschwommen. Als erstes riss er Philipp das Funkgerät vom Gürtel. Seine Spitzzähne klappten dabei auf und zu.

Dann war auch der Manager-Anzugträger mit seiner goldenen Krawattennadel da. Philipp hatte ihn nur einmal bei seinem Vorstellungsgespräch gesehen. Sein Foto prangte ganz oben in der Bilder-Pyramide der Abteilungsleiter vom Einkaufszentrum.

Immer noch hing eine schwere Wolke von Parfüm in der Luft, das die Nicht-Diebin vorhin aus Dutzenden Flaschen versprüht hatte. Philipp wurde schlecht davon und er merkte, wie sein Oberhemd ihm feucht am Rücken klebte. Er guckte hauptsächlich auf den Boden. Ramona trat mit ihren rosa-roten Pumps auf das gelbe Reclam-Buch, was immer noch auf den grellen Fliesen lag. Philipp entzifferte den Titel: „Voltaire: Zadig oder Das Schicksal“.

Der Tennis-Champ bückte sich nach dem Buch und überreichte es der aufgelösten Besitzerin mit einem Siegerlächeln.

„Sie haben wenigstens Manieren“, lobte die ihn die Versehrte und tätschelte mit ihren knorrigen Fingern die weißen Schweißbänder vom Schönling. Nachher würde er ihr bestimmt noch einen Tennisschläger verkaufen.

Herr Krawattennadel kniete vor der jammernden Kundin, die immer noch in den Stuhl gesunken saß und über ihre Schultern strich.

„Ich bitte Sie im Namen unseres Managements um Entschuldigung. Die Sicherheitsabteilung ist krankheitsbedingt schwach besetzt und der Mitarbeiter ist nur ein Praktikant auf Probe. Wir bedauern diesen Zwischenfall zutiefst, Frau Oberstudienrätin“, sabberte der Typ. Wahrscheinlich war er früher mal ihr Musterschüler gewesen. Im diesem beschissenen Frankenkaff kannten sich alle.

„Ich kann Ihnen nur empfehlen, künftig keine Primaten mehr als Praktikanten einzustellen“, sagte die Oberlehrerin mit spitzem Ziegen-Mund, in deren herunter gezogenen Winkeln sich ihr rosa Lippenstift krümelte. Sie tat nur so schwach, damit der Shopping-Mall-Manager mit einem fetten Einkaufsgutschein heraus rückte, was er dann auch tat.

Habermann nieste mehrfach wie ein Orka dazwischen und versprühte Viren-Gischt. Er brabbelte Entschuldigungen und sein mehliger Bauch guckte dabei unappetitlich zwischen zwei überspannten Knöpfen über dem Gürtel hervor.

Endlich durfte Philipp die Szenerie verlassen. Er trottete neben dem Hai hinunter in den Keller. Unten riss Habermann im schwammigen Licht der schwarz-weiß Monitore die oberste Schublade vom grauen Rollcontainer auf, holte ein bedrucktes Blatt Papier heraus und kritzelte nur noch Datum und Unterschrift mit einem Kuli aus dem 100er-Pack vom Pfennigland darunter. Dann hielt sein Ex-Chef ihm das Schreiben mit dem Titel „Kündigung“ mit lang ausgestrecktem, haarlosen Nikotin-Pflaster-Arm hin.

Philipp holte seine Cola-Flasche aus dem Spind und hängte sein MIB-Jackett zum letzten Mal auf den Drahtbügel und riss sich den angekletteten schwarzen Schlips vom Hals.

„Das ist der letzte Anzug, den Sie jemals tragen werden“, murmelte Philipp auf der Rolltreppe nach oben.

PS: Mein Schreibabenteuer geht im April weiter, wenn ich zur Überarbeitung einläute und meinen Text (nach einem ersten „clean-up“) auch gewillten Testleserinnen anvertrauen werde.