Warum hier:

Ich bin immer noch in Märchenstimmung und möchte heute in die Welt der „kleinen Meerjungfrau“ eintauchen – das Märchen von Hans Christian Andersen übt schon seit langem eine besondere Faszination auf mich aus. Die Wasserwelt – ein Ort voller Geheimnisse und ein Element, das nicht für uns Menschen geschaffen ist und gerade deshalb entdeckt werden möchte – die Tiefe, Stille und Dunkelheit des Ozeans mit seinen Bewohnern aller Farben und Formen. Ich möchte den Fischen bei ihrem Wasserballett zusehen, ihre Anmut und Langsamkeit genießen. Wie ist es wohl, wenn man unter Wasser nichts hört, oder können Fische hören? Auf jeden Fall sind andere Sinne im Spiel.

Genauso, wie sich die kleine Meerjungfrau nach der Sonne und der Welt der Menschen sehnt, zieht mich die Wasserwelt an. Also gehe ich heute in das Aquarium des Zoologischen Gartens und hoffe auf einen Eindruck von der geheimnisvollen Welt.

Zur Einstimmung:

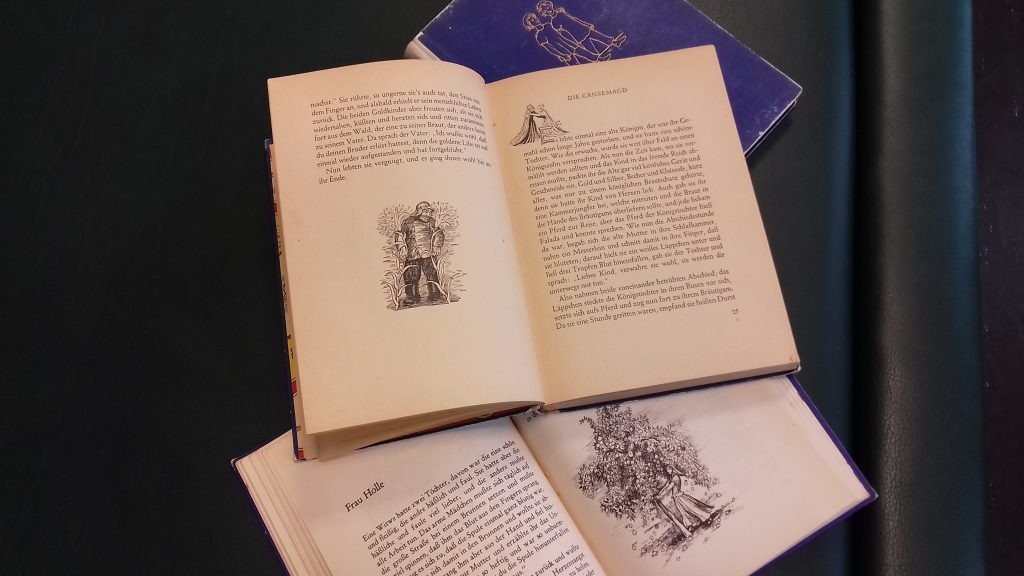

„Weit draußen im Meere ist das Wasser so blau wie die Blütenblätter der schönsten Kornblume, und so klar wie das reinste Glas, aber es ist dort sehr tief, tiefer als irgendein Ankertau reicht, viele Kirchtürme müßten aufeinandergestellt werden, um vom Grunde bis über das Wasser zu reicher. Dort unten wohnt das Meervolk. (…) Das war eine Pracht, wie man sie auf der Erde nie sehen konnte. (…) Man konnte all die unzähligen Fische sehen, große und kleine, die gegen die Glasmauern schwammen. Bei einigen schimmerten die Schuppen purpurrot, bei anderen wie Silber und Gold. Mitten im Saale floß ein breiter Strom, und auf diesem tanzten die Meermänner und Meerweiblein zu ihrem eigenen herrlichen Gesang. So süßklingende Stimmen gibt es bei den Menschen auf der Erde nicht. Die kleine Seejungfer sang am schönsten von allen, und alle klatschten ihr zu, und einen Augenblick lang fühlte sie Freude im Herzen, denn sie wußte, daß sie die schönste Stimme von allen im Wasser und auf der Erde hatte! Aber bald dachte sie doch wieder an die Welt über sich; sie konnte den schönen Prinzen nicht vergessen und auch nicht ihren Kummer darüber, daß sie nicht, wie er, eine unsterbliche Seele besaß.“

Aus: Die kleine Meerjungfrau (dänisch: „Den lille Havfrue”) von Hans Christian Andersen, von 1837

Der Ort:

Ich komme am Bahnhof Zoologischer Garten an und mein Blick fällt gleich auf die langen Warteschlagen vor dem Zoo. Heute ist der 1. Mai und alle Welt scheint in Ausflugslaune zu sein. Ich gehe die Budapester Straße entlang und gleich neben dem Elefantentor finde ich den Eingang ins Aquarium. Das Gebäude beherbergt schon seit über 100 Jahren Fische und Reptilien. Die Reliefs und Mosaiken an der Fassade zeigen prähistorische Tiere – und bauen eine Brücke in fantastische Welten und wecken meine Vorfreude.

Im Kassenbereich tönt mir ein Stimmengewirr und Kreischen aus dem Foyer entgegen – ich muss sofort an ein Hallenbad denken – und wäre am liebsten umgekehrt. Aber drinnen werden sich die Leute schon verteilen, denke ich. Irgendwo finde ich bestimmt eine ruhige Ecke, wo ich mich zum Schreiben hinsetzen und den Fischen meditativ beim Schwimmen zuschauen kann.

Drinnen ist die Hölle los! Durch die dämmrigen Gänge schieben sich hektische Kinder mit ihren noch hektischeren Eltern, die gefliesten Wände und Glasflächen der Aquarien werfen den Schall zurück. Ich werde vom Menschenstrom von Becken zu Becker gedrängt. Ja, da sind viele bunte Fische, die auch ganz hektisch schwimmen.

Damit bloß niemals Stille einkehrt, sind überall Lautsprecher in der Decke, die Meeresrauschen von sich geben.

Hier und da stehen ein paar Bänke herum, aber mich hier hinzusetzen und zu schreiben – nein, sogar meine eigenen Gedanken werden von diesem Lärm übertönt.

In einem Dreieck laufen die Wege zusammen und ich sehe die größten Becken vor mir. Hier wird gerade ein Kindergeburtstag gefeiert, mit Pappgeschirr und Kuchen auf den Bänken. Ich tauche wieder in einen Nebengang.

Dort zieht mich ein Becken mit weiß-bläulichen Quallen an – oder sind es gar Aliens?

Die Wesen haben lichtdurchlässige Körper mit Fäden und Knospen, die sich wie Wellen bewegen, ständig ihre Form verändern und fast körperlos wirken.

Ich kann meine Augen gar nicht abwenden und könnte ihnen stundenlang zuschauen, wenn nicht neben mir ein Fotoapparat Rotlicht schießen würde. Dann brüllt mir ein Vater was ins Ohr, weil sein Kind nicht gehorcht. Irgendetwas in meinem rechten Auge beginnt zu zucken und ich ergreife die Flucht.

Ich beschließe, die unbeliebtesten Tiere suchen zu gehen – vielleicht ist dort ja weniger Trubel. In der 1. Etagen sind die Reptilien untergebracht. Aber auch hier sind die Gänge voller Menschen und Stimmen.

In einem Terrarium dreht eine riesige Schildkröte auf ihren Zehenspitzen ihre Runden, als wolle sie einen Weltrekord aufstellen.

Woanders sind im Sand Cowboyboots und ein Totenschädel drapiert, was die Schlange in diesem Westernszenario aber herzlich wenig interessiert. Eine grüne Echse balanciert auf der metallenen Fensterbank entlang, rutscht immer weg und tastet mit einem Fuß die Scheibe ab, als suche sie einen Ausweg aus ihrem Gefängnis.

Hier spielen die Lautsprecher eine andere Platte ab – irgendein Zirpen.

Ich hechte eine Treppe höher. Im 2. Stock gibt es Insekten. Das interessiert doch bestimmt niemanden. Weit gefehlt. Ich hätte nicht gedacht, dass Glaskästen mit Ameisen und Fliegen so viele Besucher anziehen können.

Ich werfe einen Blick aus dem Fenster – von hier aus kann ich Häuser, Himmel und die Gedächtniskirche sehen – und sehne mich nach draußen.

Also wieder die Treppe hinab. Zufällig stolpere ich in die Krokodil-Halle. In diesem Glashaus umfängt mich warme, feuchte Luft, ein Wasserfall plätschert und unter Palmenwedeln und einigen Heizlampen liegen völlig bewegungslos 3 Krokodile. Diese wunderbare Gelassenheit. Hier ist es auch stiller, aber die Besucher haben nur Platz auf einer kurzen Brücke, ich werde bald wieder von Nachkommenden hinaus gedrängt. Ein Krokodil müsste man sein!

Aber es zieht mich doch zu den Unterwasser-Welten zurück. Ich gehe noch einmal zu den Quallen und bewundere ihren wunderschönen Tanz.

Dann kehre ich zu dem farbenreichsten der Becken zurück: Hier schillern die Fische in buntem Überschwang und mein Blick folgt mal dem einen, mal dem anderen.

Die kleine Meerjungfrau kommt mir wieder in den Sinn. Sie musste ihre schöne Stimme der Hexe opfern, damit diese den Fischschwanz der Meerjungfrau in Beine verwandelt und sie so in die Menschenwelt gehen und dem Prinzen gegenübertreten kann. Wie wäre es, wenn die Menschen auch ihre Stimmen am Einlass hergeben und die Wasserwelt mit stummem Staunen erleben würden?

Aber bevor ich ins traumhafte Wasserreich abtauchen kann, werde ich seitlich angestoßen – ich stehe jemandem beim Selfie im Weg. Inzwischen klingelt es auch in meinen Ohren und ich rette mich zum Ausgang.

Das, was ich hier gesucht habe, kann ich wohl nur in meiner Fantasie finden.

Das gewisse Extra:

Die Unterwasserwelt hat nicht nur Schriftsteller, sondern auch Filmemacher inspiriert. Hier ein kleines Kontrastprogramm (lasst euch überraschen):

Diese Musik voller Wehmut und Sehnsucht führt die Fantasie auf eine Reise in die Wasserwelt. Die Oper Rusalka von Antonín Dvořák (aus dem Jahr 1900) ist eine musikalische Umsetzung der Undine-Sage und des Märchens von Andersen.

Meine Sterne-Wertung für den Schreibort:

Produktivität („wordcount“)

☆☆☆☆☆

Inspiration

★★★☆☆

Schallwellen-Faktor

★★★★★