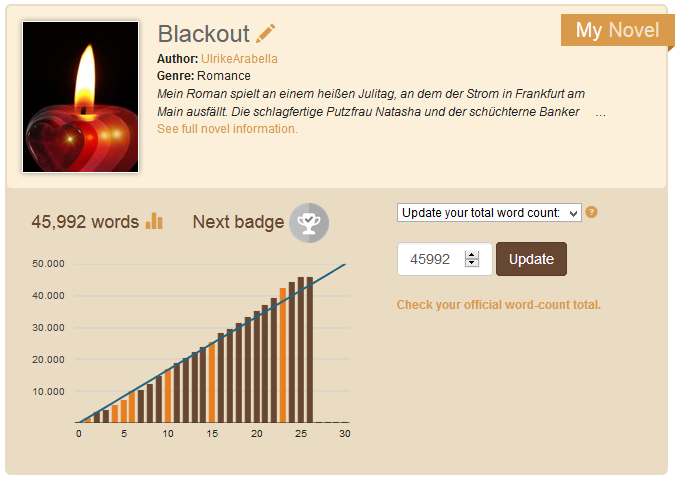

Willkommen zu Mias Blog-Adventkalender 2018 – Weihnachten und andere Monsta. Auch in diesem Advent gibt es wieder eine spannende Gemeinschaftsgeschichte. Was bisher geschah (in kursiv):

Ich rüttelte ihn unsanft wach. Er hatte es schließlich versprochen, hoch und heilig hatte er es versprochen. Ich hätte es besser wissen müssen. Ich versuchte ihm den Teebeutel unter dem Arm wegzuziehen.

„Hey, du bist dran!“, rief ich noch einmal.

„Was, was ist los?“, fragte er, noch völlig verschlafen und von nix eine Ahnung.

„Du bist dran mit dem 2. Türchen und das schon seit Stunden!“, schimpfte ich.

„Aber, ich entspanne doch gerade so schön mit meinem Teebeutel!“, beschwerte sich Monsta und gähnte. „O.k., ich bin ja gar nicht so. Also, ich öffne jetzt das 2. Türchen und dann kann es endlich losgehen mit der Geschichte, oder?“ Er ließ seinen Teebeutel in der Tasse, stieg teenass aus der Tasse und kletterte, kleine Pfützen hinterlassend, durch das Fenster.

„Ich mache das Türchen von der anderen Seite auf!“, rief er und rüttelte an dem 2. Türchen, Nichts. Er rüttelte weiter.

„Es klemmt!“ Rütteln. Nichts. Rütteln. Nichts.

„Vorsicht, ich nehme Anschwung. Geh lieber zur Seite!“ Ein lauter Knall und Monsta flog mit dem zweiten Türchen herüber zu mir. „So, das Türchen wäre soweit!“, grinste er und schüttelte sich.

Ich lachte. Die Geschichte brauchte noch ein wenig, um sich von dem Schreck zu erholen, als sie so plötzlich im Raum stand, aber bis morgen wird sie sich erholt haben.

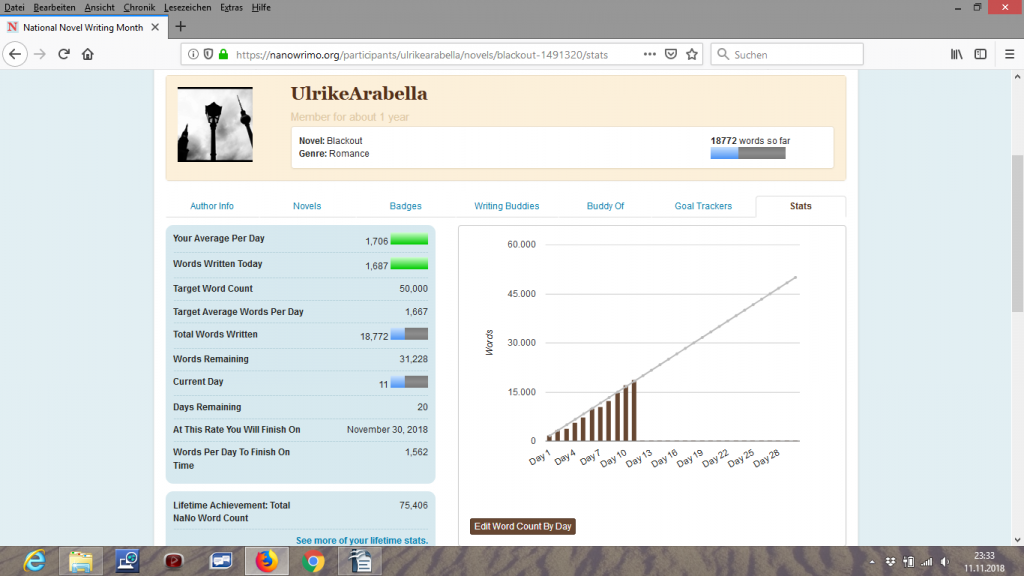

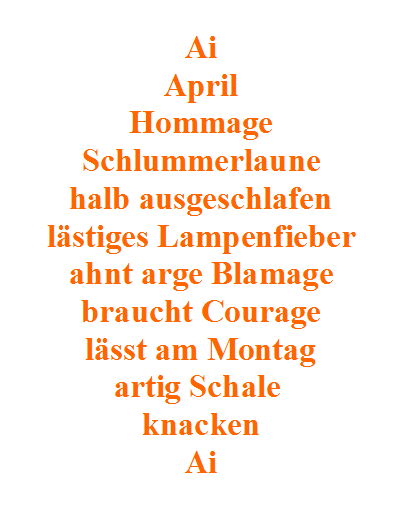

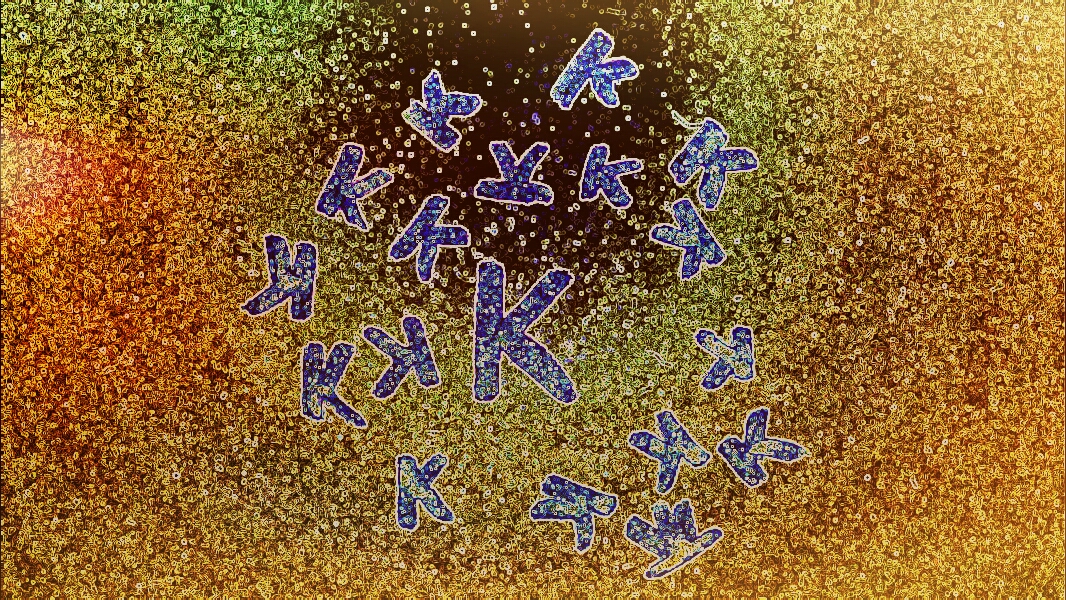

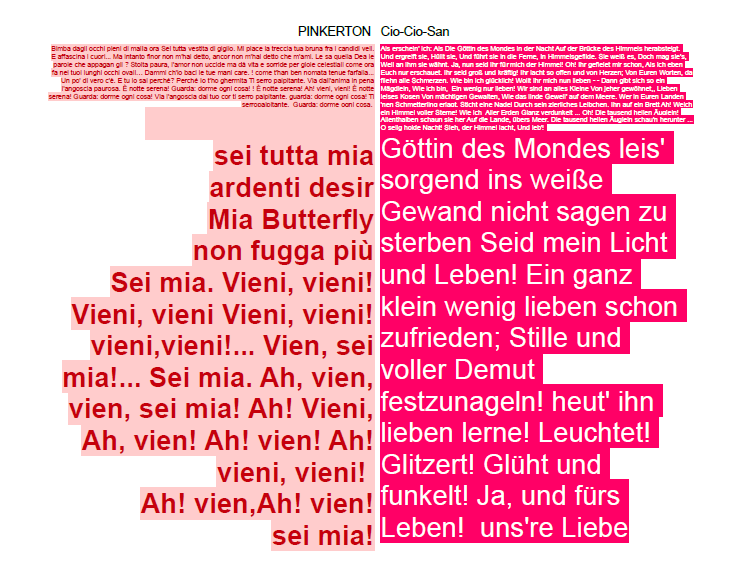

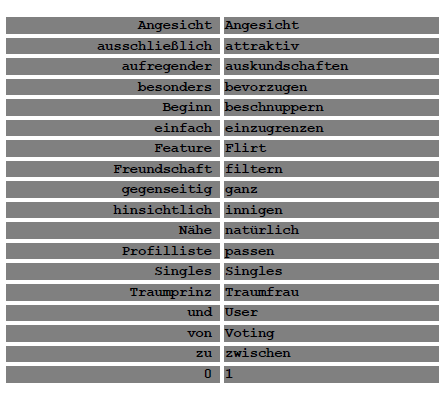

Wenn eine Tür zu klemmt oder sich nur mit ganz großer Kraftanstrengung öffnen lässt, ist es besser, sie geschlossen zu lassen und eine andere zu öffnen. Das passt doch besonders gut in die Adventszeit. Da entlanggehen wo es leicht ist… statt dessen machen wir uns das Leben oft schwer. Adventszeit heisst doch still werden, das Gute erwarten, behutsam vorangehen. Und was machen wir? Wir kämpfen immer mal wieder gegen das was ist. Nun ja, Monsta wollte nun mal unbedingt dieses Türchen öffnen. Und ja, es war dann ja auch genau richtig. Manchmal lohnt sich ja zu kämpfen. Genau hinter diesem Türchen verbarg sich nämlich eine Wortwolke, die wie geschaffen schien, um daraus eine wunderbare Geschichte für alle Monstas und Mias und alle anderen kleinen und großen Menschen zu erzählen. Da standen in krakliger Schrift viele gute Zutaten für eine wirkliche Adventskalendergeschichte: Wünsche, Advent, Weihnachten, Liebe, Frieden, Sehnsucht, Türen, Engel, strahlen, Freundschaft, Mysterium. „Schnee“ und „Winter“ lies sich nur ganz knapp entziffern. Einige weitere Worte waren gänzlich verwischt, man konnte sie nicht entziffern. Auch wenn Monsta sich noch so anstrengte… Aber er hatte ja selbst noch so viele Ideen mehr…

Türchen 4:

Monsta und Mia schauten mit aufgerissenen Augen auf ihren Gast, der sich in einer geschmeidigen Bewegung aus der Teepfütze erhob und nun in Form einer Kartoffeln vor ihnen saß. Sein Körper sah aus wie ein durchsichtiger Wackelpudding, in dessen Innern kleine Lichtpünktchen in Grün und Gold aufblinkten, wie bei einer phosphoreszierenden Alge.

„Haaatschiiiii“, machte das Wesen und schoss dabei in die Höhe wie eine Gurke und blinkte hellgrün auf. Dann sackte es wieder in sich zusammen und sah jetzt wie eine zitternde Birne aus.

„Entschuldigung, dass ich hier so mit dem Türchen ins Haus gefallen bin. Darf ich mich vorstellen: Ich bin das Mysterium“, sagte das Mysterium.

„Ah, bist du unsere Adventsgeschichte?“, wollte Monsta wissen und grinste verschmitzt mit allen seinen fünf Zähnen.

„Ich bin die Pointe der Geschichte“, sagte das Mysterium und leuchtete golden auf.

„Aber ich habe mich leider in der Tür geirrt und bin viel zu früh dran. Ihr hattet es so eilig.“

„Was machen wir nun mit dir?“, fragte Mia.

„Ihr könnt mir helfen, die anderen Figuren der Geschichte suchen zu gehen. Sie sind beim schwungvollen Türchen öffnen von der Fensterbank nach unten in den Schnee gefallen.“

„Nach wem sollen wir denn Ausschau halten?“, fragte Monsta und strubbelte sich voller Tatendrang mit seinen kleinen Händen im Zottelhaar.

„Der Prolog hatte schon seinen Auftritt, den müsst ihr nicht mehr suchen. Haltet die Augen auf nach Fräulein Freundschaft und Kammersängerin Sehnsucht. Herr Winter hat ziemlich frostige Manieren, aber vielleicht findet ihr noch heraus, was man tun muss, damit er auftaut.“

„Bin schon unterwegs“, rief Monsta und wollte losfliegen…

Und hier, bei Sonja, öffnet sich morgen das 5. Türchen.