Muss ich mich als Autorin neu erfinden, um auf dem Buchmarkt erfolgreich zu sein?

Ja, lautet die Antwort aus meinen Erfahrungen der jüngsten Zeit. Mit meinen zwei historischen Romanen habe ich es trotz Agenturvertrag bisher nicht geschafft, einen Verlag zu finden.

Liegt es vielleicht an meinen Stoffen, die nicht in die aktuellen Trends und Schubladen der Verlage passen? Dieser Frage gehe ich im nächsten Beitrag noch nach.

Aber es gibt noch einen weiteren Faktor, der mir bei der Vorstellung meiner Manuskripte an literarische Agenturen vor Augen geführt worden ist: Die Figur des Autors/der Autorin muss perfekt zum Roman passen!

Diese erschreckende Erkenntnis habe ich kürzlich gemacht, als ich meiner (Ex-) Agentin (einer großen Mainstream-Agentur) drei meiner neuen Romanprojekt gepitched habe.

Eine Romanidee soll in der DDR der 60er Jahre spielen. Die Antwort der Agentin lautete:

„Aus unterschiedlichen Gesprächen mit Lektoren zu DDR-Themen kam immer wieder ein ganz wichtiger Punkt zu Sprache: Man erwartet dafür vom Autor eine hohe „Mitsprache“-Kompetenz und Glaubwürdigkeit. Oder anders ausgedrückt: Man mag sich von einem West-Autor nicht die DDR erklären lassen. Ich weiß tatsächlich aus dem familiären Umfeld, dass dies nach wie vor ein sehr heikles Thema zwischen ehemaligen Ostdeutschen und Westdeutschen ist. Erst neulich fragte ein Verlag bei mir an, ob eine Autorin sich vorstellen könne, eine OST-WEST – Geschichte zu schreiben, und es wurde betont, es müsste eine Autorin mit Ost-Vergangenheit sein (aus vorgenannten Gründen). Daher würde ich zu diesem Projekt nicht raten können.“

Auch eine weitere Roman-Idee (drei Schwestern auf einem pfälzischen Landgestüt um 1814 im Stil von Jane Austen / Regency Romance) wurde von ihr mit dieser Begründung abgeschmettert:

„Zu den Pferden: das ist sehr austauschbar, es fehlt das Besondere wie z.B. aus eigener Familiengeschichte inspiriert, weil Sie selbst leidenschaftliche Pferdenärrin sind. Es wirkt zu konstruiert, weil es nicht aus der eigenen Lebenswelt entspringt. Natürlich kann man sich an ein Pferdthema wagen, auch wenn man selbst keine Reiterin ist, aber dann sollte es dennoch etwas Neues / Besonderes sein.“

Wie ihr euch denken könnt, haben mich diese herben Absagen erst mal ziemlich herunter gezogen und meine Schreiblust und meinen Optimismus für einige Tage völlig abgetötet. Plötzlich habe ich bei jeder Idee für einen Roman sofort rote Stopp-Schilder vor mir gesehen und diese Stimme in meinem Kopf gehört: „Darüber darfst du nicht schreiben! Damit kennst du dich nicht aus!“

Solche Schreibverbote sind natürlich für jede Kreativität fatal und ich habe mich nach Kräften bemüht, diese Gedanken wieder aus meinem Kopf zu verbannen.

Trotzdem möchte ich dieser Hypothese von Identität zwischen Autor*in und Stoff näher auf den Grund gehen – zumal sie in der Agentur- und Verlagswelt offenbar gültig ist und gegen anstrebende Schriftsteller*innen verwendet wird.

Muss ich „kennen“ was ich schreibe? Muss ich „sein“ was ich schreibe?

Auf mein eigenes Beispiel bezogen: Muss ich selbst leidenschaftliche Reiterin sein, wenn ich über ein Pferdegestüt schreiben will? Muss ich aus der DDR stammen, wenn ich einen Roman über die DDR schreiben will?

Wenn ich diese Hypothese mal an einem Extrembeispiel versuche: Muss ich als Thriller-Autor*in selbst jemanden ermorden und mich im Zerstückeln von Leichen geübt haben? Das ist natürlich absurd.

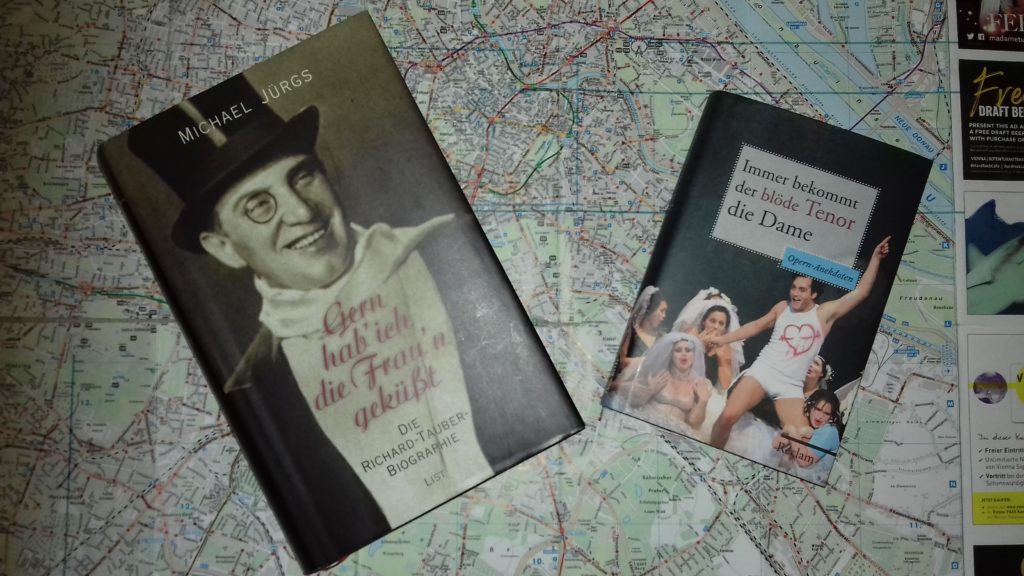

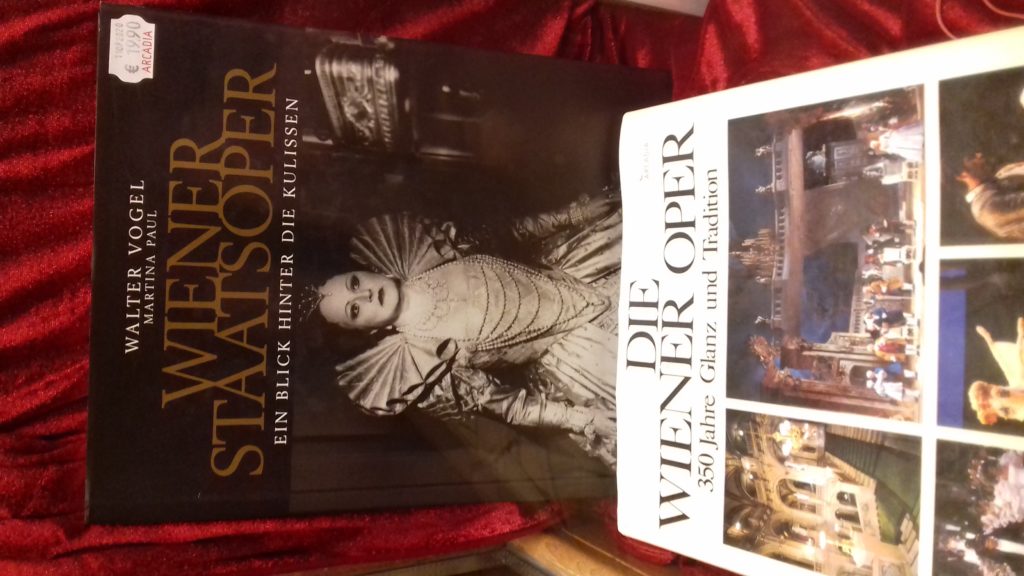

Was die Sach- und Fachkenntnis angeht, so bin ich davon überzeugt, dass mir als Autorin hier die Mittel der Recherche zur Verfügung stehen. So habe ich mir z.B. für meinen Antarktis-Roman ein präzises Wissen darüber angeeignet, wie der Walfang in den 1930er Jahren abgelaufen ist und wie die Wale von den Fängern zerlegt wurden. Auch hinsichtlich anderer Berufsbilder, Länder und Sitten, die ich nicht aus eigener Erfahrung kenne, kann ich mir das Wissen durch Recherche und Interviews aneigenen (so habe ich z.B. drei junge Dirigentinnen für meinen Wien-Roman interviewt).

Schwieriger wird es jedoch mit meiner eigenen kulturellen Identität. Ich bin in Westdeutschland aufgewachsen. Das kann ich nicht ändern oder abstreifen.

Immer wieder wird dieses Thema in der Literaturwelt heiß diskutiert unter dem Begriff der kulturellen Aneignung. Problematisch scheint es zu sein, wenn eine Autorin aus einem „dominanten“ Kulturkreis die Geschichte einer „unterdrückten“ Kultur bzw. einer Minderheit schreibt. Hier wird (oft von eben dieser Minderheit) der Ruf laut, ihre Kultur werde von der anderen vereinnahmt und verfälscht dargestellt. Es besteht der Verdacht des Überstülpens fremder Werte über eine Minderheit im Stile eines literarischer Kolonialismus.

Vor nicht allzu langer Zeit ist um den Roman „American Dirt“ von Jeanine Cummins eine solche Debatte („cultural appropriation“) entbrannt: Darf eine Amerikanerin die Geschichte einer Mexikanerin schreiben?

Im Beitrag vom Deutschlandfunk „Kulturelle Aneignung und die Frage, wer zu hören ist“ vom 21.04.2020 heißt es:

„Bei der Debatte um kulturelle Aneignung gehe es um Dominanz, sagt die Literaturkritikerin. „Es geht nicht darum, dass jede Autorin und jeder Autor nur über das schreiben darf, was er erlebt hat oder darum, dass Literatur nur etwas Allgemeingültiges erzählen darf. Es geht in der Debatte darum, welche Stimmen in dem Feld dominant sind. Und das sind immer noch weiße Autorinnen und Autoren. Sie sind diejenigen, die die Publikationsmöglichkeit bekommen.“

Ich kann dieser Argumentation insofern folgen, als dass es sicher wünschenswert wäre, wenn Autor*innen nicht-weißer Herkunft eine gleiche Repräsentanz auf dem Buchmarkt bekommen würden, wie weiße Autor*innen.

Aber ich halte es für fatal, einer Schriftstellerin vorzuschreiben, sie dürfe in ihren Romanen nur in ihrer eigenen kulturellen Herkunftswelt bleiben. Ich denke, dass gerade die Auseinandersetzung mit dem „Fremden“ für jedes Individuum (schreibend oder lesend) eine Erweiterung des eigenen Horizontes ist, Vorurteile abbaut und Toleranz und Verständnis für andersartige Kulturen und Menschen ermöglicht.

Umgekehrt würde ein Rückzug und eine Beschränkung auf den eigenen bekannten Kulturraum eine gedankliche Verarmung bedeuten – es führt zu Engstirnigkeit und Intoleranz.

Was ich allerdings auch feststellen kann, wenn ich mir die populäre Frauenliteratur ansehe: Es gibt ein breites Segment von „exotischen“ Frauenromanen, die alle nach demselben Strickmuster funktionieren: Eine weiße Frau aus Europa (meist Engländerin) kommt in ein „exotisches“ Land (Indien, Orient, Afrika, Australien, Neuseeland) und führt dort irgendeine Plantage (meistens wird Tee angebaut, manchmal auch Schafe gezüchtet). Die weiße Frau lernt die dortigen Bräuche kennen (nicht selten pflegen die „Eingeborenen“ menschenunwürdige Rituale, die aus Sicht der moralisch überlegenen Christen abgeschafft gehören) und findet Erfüllung mit einem heißblütigen „exotischen“ (= erotischen) Mann – der natürlich auch ein Klischee aus einer Frauenphantasie ist.

Fast immer spielen diese Romane auch in der Kolonialzeit, geben also die historischen Begebenheiten insofern korrekt wieder – aber dabei voller Klischees und aus westlicher Sicht. Hierbei wird das koloniale Verständnis in romantisierter und unkritischer Weise fortgeschrieben und für moderne Frauen in den Köpfen neu verankert.

Ich verspüre keinerlei Bedürfnis, selbst einen Roman nach diesem fragwürdigen und überholten Muster zu schreiben.

Aber passt dieses Tabu der kulturellen Aneignung auch auf die deutsch-deutsche Geschichte?

Laut der Agentin: ja. Gehen viele Menschen 30 Jahre nach der Wiedervereinigung immer noch von einem Über-Unter-Ordnungsverhältnis zwischen West- und Ostdeutschland aus? Offenbar wird auf dem Buchmarkt davon ausgegangen.

Ich finde das erschreckend und weigere mich, das zu akzeptieren. Wenn ich also irgendwann meinen Ost-Berlin-Roman schreibe, dann werde ich dafür genauso gewissenhaft recherchieren, wie für jeden anderen historischen Roman – ob Schauplatz und Figuren sich in Westdeutschland, Ostdeutschland oder sonst wo auf der Welt befinden, macht für mich keinen Unterschied!

Ich bin sogar der Meinung, dass gerade die Distanz zu der Gesellschaft und Kultur den Blick schärfen kann, als Beobachterin sehe und verstehe ich mehr, als wenn ich selbst mitten drinnen bin.

Sehr gute Beispiele hierfür sind der Roman „Was vom Tage übrig blieb“ („The Remains of the Day“) von Kazuo Ishiguro und der Film „Sense and Sensibility“ vom Chinesen Ang Lee – beides Werke, die ich sehr beeindruckend und gelungen finde.

Im Fall von Kazuo Ishiguro hat seine japanische Herkunft sicherlich dazu beigetragen, dass er die britische Gesellschaft mit besonders scharfen Augen und feinem Gespür für deren Eigenheiten wahrgenommen hat. In beiden Fällen gehören Autor und Regisseur nicht (originär) dem englischen Kulturkreis an und haben gerade deswegen ein hoch sensibles Porträt dieser Gesellschaft gezeichnet.

Trotz all meiner Überlegungen: Der Fakt bleibt, dass der Buchmarkt (angefangen bei den Literaturagent*innen) diese ideale Autor*innenfigur verlangt.

Was ist also der Ausweg aus diesem Dilemma, wenn ich über den Tellerrand blicken möchte und mich beim Schreiben nicht auf meine eigene kleine Erfahrungswelt beschränken will?

Ich schreiben nicht das Buch, das zu mir passt, sondern die Autorenbiografie, die zu meinem Roman passt!

So machen es die Verlage scheinbar ohnehin: Anders kann ich mir nicht vorstellen, dass die Vita der Autor*innen immer so haargenau auf den Romaninhalt passt. Da hat jemand genau das passende Hobby oder Beruf, lebt oder bereist ständig den Schauplatz – zu viele Zufälle, um wirklich wahr zu sein.

Manche Verlage gehen sogar soweit, die Figur des Autors komplett zu erfinden. Das fängt schon beim Pseudonym an: Ein klangvoller Name muss her, der Assoziationen weckt, die zum jeweiligen Buchgenre passen.

Aber manche gehen noch weiter. So wie die Lektorin und Verlegerin Daniela Thiele, die für ihren Erfolgsroman „Das Lächeln der Frauen“ den Autor Nicolas Barreau in einem genialen Marketing-Schachzug erfand. Eine Biografie (junger Franzose) passt zum Setting von Paris, dazu noch ein attraktives Bild aus einer Datenbank: Fertig gebacken ist ein Autor, der Frauenherzen höher schlagen lässt.

Ich weiß noch, dass mir dieser Roman gut gefallen hat und ich gedacht habe: Erstaunlich, dass so ein junger Mann solch ein Frauenversteher ist. Mir kam die Sache damals schon nicht ganz koscher vor, ich hatte den Verdacht, dass ein Deutscher sich als Franzose ausgibt, weil im Roman die totale Touristen-Sicht auf Paris serviert wurde. Dass aber in Wahrheit eine Frau dahinter steckt, hätte ich mir damals nicht träumen lassen.

Das Täuschungsmanöver blieb nicht unentdeckt, was aber dem Erfolg von „Nicolas Barreau“ keinen Abbruch getan hat – seine Romane verkaufen sich nach wie vor bestens.

Was lerne ich also aus alledem: Ich werde auch in Zukunft darüber schreiben, was mich anzieht und fasziniert und wofür ich brenne. Egal, ob meine Herkunft und Biografie zum Stoff und den Figuren passt. Ich muss mich als Autorin einfach gleich mit neu erfinden.